ChatGPTの急成長から、これからの「デザインとAI」を考える

こんにちは、「みんなのデザイン思考とアジャイル」運営チームです。

私たちは「リコーアジャイル」を全社に浸透させるため、デザイン思考やアジャイルの学習&実践の場として、セミナーやワークショップイベントを定期的に開催しています。

今回は「テクノロジー・デザイン・ビジネスの現在地を知る ー John MaedaによるDesign in tech report2023を読んでみよう!」というイベントを開催しましたので、レポートしていきます。

Design in tech reportは、SXSW(テキサス州オースティンで行われる、テクノロジー・音楽・映画を融合した世界的なフェスティバル)の基調講演の一つとして、John Maeda氏が2015年から発表しているものです。

このレポートは、トレンドやケーススタディ、データ分析など幅広いトピックをカバーし、世界的な注目も高く、未来のデザインやテクノロジーの在り方について考察する上での羅針盤的な役割を果たしています。

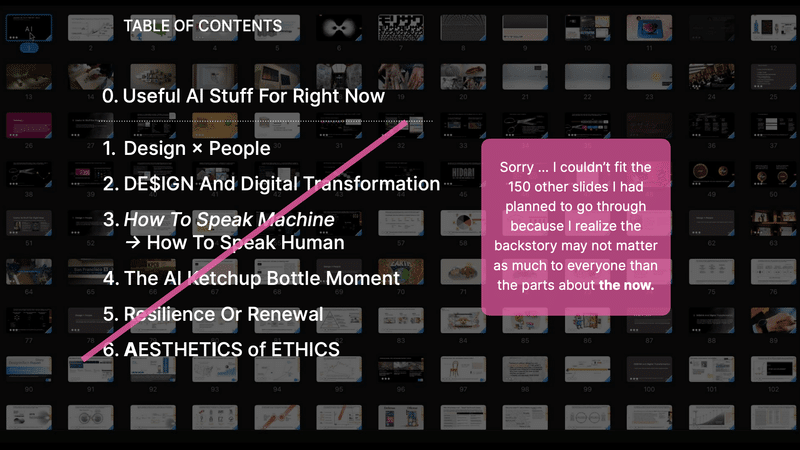

Design in tech report2023は、今起こっていること=「OpenAIの出現によるTech業界の変化」に集中した内容になっています。実はJohn Maeda氏は別のテーマで150枚ほどのスライドを用意していたそうなのですが、これをすべて捨てて、今起こっていることを話そうと決めたそう。

https://designintech.report/sxsw2023/

私たちのイベントでは、前半は読書会形式でレポートの内容を詳しくインプットし、後半でレポートに示唆されたいくつかのテーマについてディスカッションをしていきました。

・AIの爆発的な進化はなぜ起きたのか?

・さらなる急成長を見据えて、私たち人間は何を学んでいくべきか?

レポートを読みながら一緒に考えていきましょう!

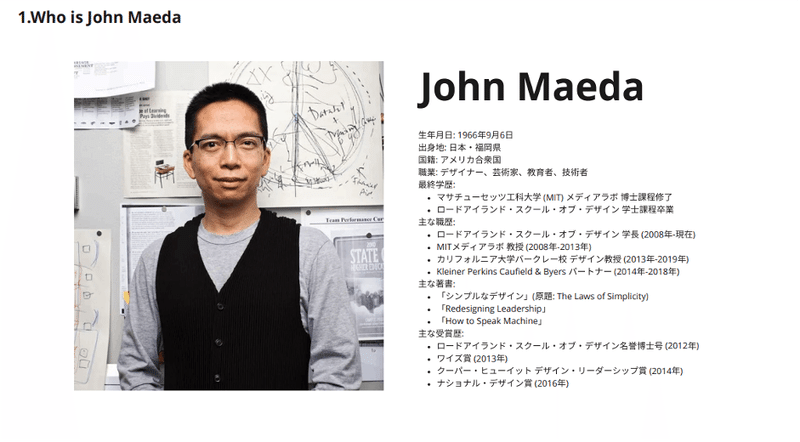

John Maeda氏について

John Maeda氏は、デザイナー・芸術家・教育者・技術者など様々な顔を持ち、デザインとテクノロジーの融合を追求する第一人者として知られています。

彼は芸術やデザインの力を通じて、テクノロジーが人々の生活に与える影響について語ります。またデジタルテクノロジーを利用したアート作品も高い評価を得ており、彼の基調講演はデザイン、テクノロジー、芸術、ビジネスなどの様々な分野に興味を持つ人にとって、価値あるものとなっています。

ChatGPTは何がすごい?

改めてChatGPTがここまで急拡大した理由について、特徴を見ながら解説していきましょう。

「Midjourney」(画像生成AI)に代表される「視覚モデル」や、「グラフモデル」と呼ばれるAIは、これまでにたくさん登場してきました。ただ、それらは単体でしか活用できなかったため、実行においては弱いという側面がありました。

それが、すべての軸となる統合モデルのChatGPTの登場により、様々なAIツールを統合しながら実行に移すことができるようになったのです。

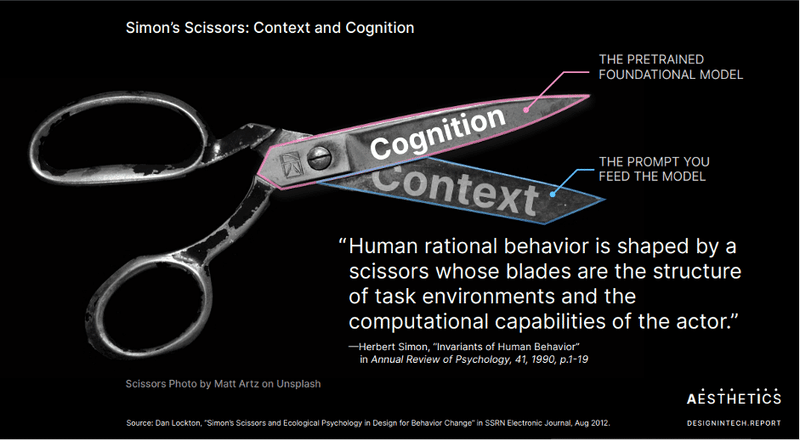

これだけでも大変革といえることですが、もうひとつChatGPTが優れている点は、コンテキスト(文脈)を補完できるようになり、人間の知能行動に近づいたことだ、とMaeda氏は述べています。

人間の知能行動は、コグニション(認知)とコンテキスト(文脈)を2つの刃をはさみのようにこすり合わせることで生まれます。 これまでのAIは、コグニションの精度を高めることはできましたが、コンテキストの補完が難しい点が課題でした。ところがChatGPTは、AIが人間の様々なコンテキストを踏まえて学習していくことを実現したのです。

そしてこの特徴からもわかるように、AIの精度を高めながら使いこなしていくためには、コグニションとコンテキストをもって上手に命令する「プロンプトエンジニアリング」のスキルが必要になります。

※プロンプトエンジニアリングとは:AIが実行すべきタスクを効率的かつ的確に使用するためのプロンプト(命令)を開発、および最適化するスキルのこと。

人間は何をすべきか?

彼は昨今のテック業界のレイオフにも言及しました。

「その原因は不安によるもの。しかし今後、その流れは収まっていくだろう」と述べ、「プロンプトエンジニアリングが今後の人間の仕事になり、その流れが見えてくるとレイオフが収まり、人間の雇用が再開していくだろう」と見解を示しました。

では今後、具体的に人間は何をしていくべきなのでしょうか。

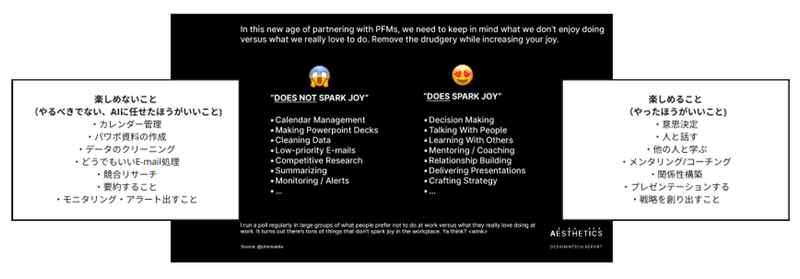

彼は「人間はやるべきことにフォーカスし、やるべきでないことを排除するためにAIを使うべきだ」と語りました。

最後に「AIはまだ始まったばかりでメインステージではない。来年のレポートは、この新たなタイプのビジネスバリューに対する議論が中心になると思います。」とまとめ、「Good luck to us all!」とこれから生まれるたくさんのビジネスへの期待とともに締め括りました。

※John MaedaによるDesign in tech report2023は、以下URLから動画視聴やPDFのダウンロードができます。今回はこの資料と動画を翻訳し解説を行いました。

出典:https://designintech.report/sxsw2023/

このnoteでは一部を抜粋してご紹介しましたので、もっと知りたい方はぜひレポートを読んでみてください!

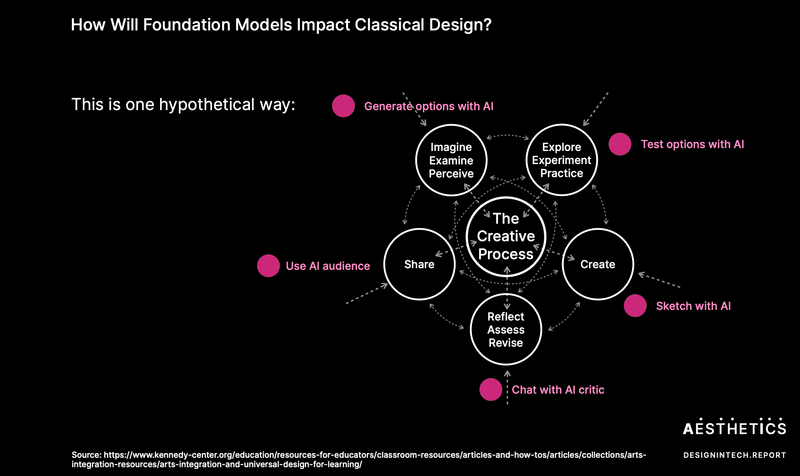

ディスカッション① どのようにデザインシンキングにAIを活用できるだろう?

Maeda氏のレポートの読書会を行った後、3つのテーマでディスカッションを行いました。ここからは、そこで発見した様々なアイデアを皆様にもシェアしたいと思います。

実際のデザインシンキングの場面や業務において、具体的にどんな活用方法ができるでしょうか。

ディスカッションで出てきたアイデアをご紹介します。

●意外な組み合わせをつくる

「強制発想の軸をつくるという、難しく大変な部分をAIに任せることができれば楽になりそう」「軸を見つけた上での組み合わせづくりもAIがやってくれそう」といった意見が出ました。

●課題設定だけすれば、いくつかの技術と掛け合わせてマトリクス発想やマンダラートで無限に発散できそう

「評価のバックアップもしてくれそう」というコメントも。

●ヒアリングなどの文章から、表面的な課題とその裏にある課題を抽出するのに使えないか?

定性情報についての理解は人によって異なりますが、AIを使って「プレ分析」のようなものができれば、定性情報理解・分析の精度がより上がりそうです。

他にも、仕事で試してみたいこんなアイデアが挙がりました。

●発散のブレスト

●アナロジー

●アイデアがすでにあるかどうかなどの評価

●模擬インタビュー(質問者側の練度を上げるため)

●コードをはきだしてもらい、プロトタイピングのハードルを下げる

ディスカッション② 何がChatGPTの急拡大に繋がったのだろう?

ChatGPTが大きな話題となった引き金は何だったのでしょうか。

「なぜ『Alexa』の登場時はここまでの急拡大にはならなかったのか」という観点で比較しながら議論を深めていきました。

Amazonの音声アシスタントサービス『Alexa』に”ケチャップボトル・モーメント(一度に大量に出てくる比喩)”が訪れなかった原因としては、以下のような意見が挙げられました。

●機械・マシン的な範囲から脱却できなかったからではないか。例えば、指示以上のことをしない・限られた領域でしか会話できない・会話のラリーが続かない

●情報の伝達スピードが遅い

●“Amazon内での購入を促進するためのもの”という商業的なイメージを拭えなかった

●問いかけが難しい

●使う言葉の数(語彙)が多くない

これに対してChatGPTではこれらの課題が解決・改善されており、1言えば10答えてくれるような会話領域の広さ、表現の豊かさ、レスポンスの早さなど、あらゆる面で人間の期待を超えるほどの進化が感じられます。それこそが拡大の要因だったのでは、と議論が進みました。

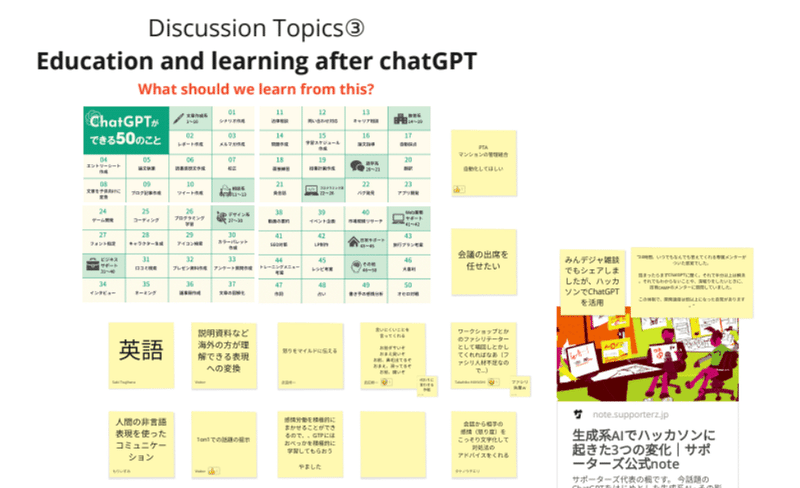

ディスカッション③これから何を学んでいくべきだろう?

最後に「人間は何をAIに任せ、何を学んでいくべきか」というテーマでディスカッションを行いました。

John Maeda氏のスピーチにもあったように、「やりたくないことを極力無くし、好きなことややるべきことに使う時間を増やす」という文脈のアイデアが沢山飛び交いました。

【AIに任せたいこと】

●会話の話題提示

●会議やミーティングのアジェンダをフラットな観点で作ってもらう

●相手に言いづらい事を言ってもらう

●会議のファシリテーターとして場回しの役割をしてもらう

●会話から相手の感情を読み取ったうえで対処法のアドバイスをしてもらう

●相手の「怒り」の感情に対する対処

【人間が学んでいくべきこと】

●英語(プロンプトが一番うまく機能するのは英語の場合が多いため)

●人間の非言語表現を使ったコミュニケーションのラーニング

●自身の心が動くことにフォーカスする

まとめ

今回のイベントは英語で最新テクノロジーの内容を読み解きディスカッションする、という難易度の高いものでしたが、私たちの生活を変えていくテクノロジーについて皆で学べる、良い機会になりました。

参加者のアンケートでは

「デザイン思考に対するAI活用に関してピンと来ていなかったが、今回のワークショップを通して意外と活用できることがわかった」

「自分だけでは得られない視点や知見が沢山ありとても面白かった」

「仕事仲間に勧めたい」

などの声があり、「満足」または「少し満足」が100%と非常に高い評価をいただくことができました。

リコーでは組織全体でデザイン思考とアジャイルを取り入れた改革に挑戦中です。noteを読んでくださっている社内外の人たちと知見を交換できると大変嬉しいです。これからも、デザイン思考とアジャイルの実践現場から、みなさんの役に立つ情報をお届けしていきます。

***

このnoteが参考になった!また読みたい!と思ってくださる方は、ぜひログインしなくても応援を送れる「スキ!」を押してくださいね。